- AustraliaEnglish

- BelgiumDutchFrench

- BrasilPortuguese

- CanadaEnglish

- FranceFrench

- GermanyGerman

- GlobalEnglishFrenchSpanish

- IndiaEnglish

- ItalyItalian

- JapanJapanese

- LuxembourgFrench

- Middle East & AfricaEnglish

- NetherlandsDutch

- PolandPolish

- PortugalPortuguese

- SpainSpanish

- SwedenSwedish

- TurkeyEnglish

- United KingdomEnglish

- United States of AmericaEnglish

SMA verschiebt die Phase

Warum Blindleistung wichtig ist und wie SMA Technologie zur Netzstabilität beiträgt

Blindleistung entsteht immer dann, wenn elektrische Energie mit Wechselstrom übertragen wird. Für Netzbetreiber ist sie unverzichtbar, um das Wechselstromnetz stabil zu halten. In Zukunft wird Blindleistung über ein marktgestütztes Verfahren in Deutschland beschafft und gewinnt daher an Bedeutung für Stromversorgungsunternehmen, Anlagenplaner und -betreiber, Systemintegratoren sowie Installateure, unabhängig von der Anlagengröße.

Wichtigste Erkenntnis: Die eingespeiste Blindleistung ist nicht etwa ein Problem – im Gegenteil, sie kann sogar zur Lösung vieler Herausforderungen bei der Netzintegration und dem Energietransport beitragen. Wer Blindleistung über die Mindestanforderungen, den technischen Anschlussregeln, hinaus bereitstellt, kann künftig am Systemdienstleistungsmarkt partizipieren. SMA bietet dafür die passenden Lösungen.

Technische Anforderungen an Anlagen und Systeme

Dezentrale Erzeugungsanlagen, Batteriespeicher sowie Elektrolyseure (einschließlich ihrer Gleichrichter) und die dazugehörigen Anlagenregler müssen gemäß den aktuellen technischen Anschlussregeln in verschiedenen Netzebenen Blindleistung bereitstellen können. Auch Systeme wie MVPS (Medium Voltage Power Station) müssen in der Lage sein, die erforderliche Blindleistung zu liefern, um die Netzanforderungen zu erfüllen.

Der aktuelle Netzentwicklungsplan und Stabilitätsbericht der Netzbetreiber zeigen, dass die Rolle der Blindleistung für den Stromtransport und die Systemstabilität weiter an Bedeutung gewinnt. Bedingt durch das Abschalten konventioneller Kraftwerke, die zunehmend dezentralen Energieversorgung und den gleichzeitig zu langsamen Netzausbau steigt der Bedarf an Blindleistung, um die Netzstabilität zu gewährleisten und Spannungseinbrüche zu vermeiden.

Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/944 in nationales Recht und dem Beschluss der Bundesnetzagentur vom 25.06.2024 ist klar: Der steigende Bedarf an Blindleistung soll künftig marktgestützt und wirtschaftlich effizient als nicht-frequenzgebundene Systemdienstleistung in Deutschland beschafft werden. Das bedeutet, dass Blindleistung zu einer neuen, lukrativen Einnahmequelle im Strommarkt wird.

Für Planer und Betreiber von PV- und Speicheranlagen, aber auch von Verbrauchern wie beispielsweise Elektrolyseuren bedeutet Blindleistung neue Chancen und Anforderungen. Grund genug, sich mit dem Thema näher zu befassen: Was ist Blindleistung? Wofür ist sie gut? Was wird von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Elektrolyseuren heute und zukünftig gefordert und was können sie leisten? Und welche Lösungen bietet SMA dafür?

Blindleistung einfach erklärt

Man kann Blindleistung mit den Einnahmen und Ausgaben eines fiktiven Betriebs vergleichen: Im Januar nimmt der Betrieb 10.000 Euro ein, im Februar gibt er 10.000 Euro aus. Dieser Vorgang wiederholt sich in den folgenden Monaten. Obwohl der Gewinn am Ende des Jahres null ist, waren die Einnahmen und Ausgaben notwendig, um den laufenden Betrieb des Unternehmens sicherzustellen, beispielsweise für die Zahlung von Gehältern, Miete oder den Einkauf von Materialien.

Genauso verhält es sich mit der Blindleistung im Stromnetz: Sie liefert zwar keine unmittelbar nutzbare Energie, ist aber essenziell, um das Stromnetz stabil zu halten, Spannungsschwankungen auszugleichen und so den effizienten Betrieb elektrischer Anlagen zu gewährleisten.

Wie entsteht Blindleistung?

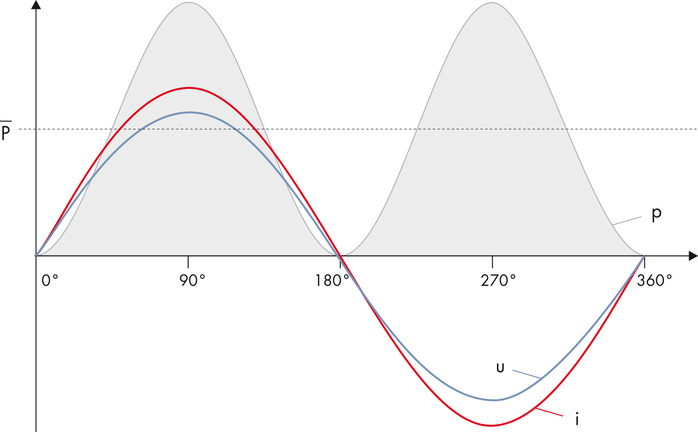

Beim Gleichstrom sind die Verhältnisse einfach: Leistung ist das Produkt aus Spannung und Stromstärke. Beim Wechselstrom hingegen ändern sich Stärke und Richtung von Stromfluss und Spannung regelmäßig. In öffentlichen Stromnetzen verlaufen beide Größen sinusförmig mit einer Frequenz von 50 Hertz (z. B. in Europa) oder 60 Hertz (z. B. in den USA), den weltweit gängigen Standards. Solange Strom und Spannung „in Phase“ sind, das heißt, ihre Sinuskurven schwingen synchron und erreichen ihre Maximal- und Minimalwerte gleichzeitig, ergibt das Produkt der beiden eine pulsierende Leistung mit einem positiven Durchschnittswert – dies ist die reine Wirkleistung (Abb. 1a).

Wenn jedoch die sinusförmigen Verläufe von Strom und Spannung gegeneinander verschoben sind, weist die resultierende Leistung abwechselnd positive und negative Vorzeichen auf. Im Extremfall sind Strom und Spannung um eine Viertelperiode (90 Grad) verschoben: Die Stromstärke erreicht ihren Maximalwert immer dann, wenn die Spannung Null ist – und umgekehrt. Das Ergebnis ist die reine Blindleistung, bei der sich die positiven und negativen Leistungsanteile vollständig aufheben (Abb. 1b).

Diese Phasenverschiebung entsteht immer dann, wenn Spulen oder Kondensatoren im Wechselstromkreis vorhanden sind – was praktisch immer der Fall ist. Motoren und Transformatoren enthalten Spulen, die für eine induktive Verschiebung sorgen, während Kondensatoren eine kapazitive Verschiebung verursachen. Aber auch mehradrige Stromkabel können wie Kondensatoren wirken, während Hochspannungsfreileitungen sich wie langgezogene Spulen verhalten.

Daher ist ein bestimmtes Maß an Phasenverschiebung und damit an Blindleistung in Wechselstromnetzen unvermeidbar.

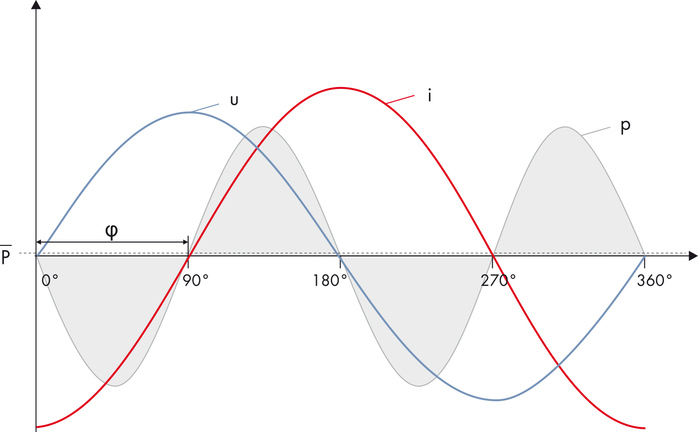

Die Phasenverschiebung wird durch den Verschiebungsfaktor cos(φ) beschrieben, der zwischen 0 und 1 liegt. Der Faktor ist entscheidend, um die unterschiedlichen Leistungsarten (Wirk- und Blindleistung) in Energiesystemen zu berechnen und zu steuern (siehe Infokasten).

Kapazitive Blindleistung erhöht die Spannung (ähnlich einer Übererregung), während induktive Blindleistung die Spannung senkt (ähnlich einer Untererregung).

Wie wirkt sich Blindleistung im Stromnetz aus?

Blindleistung ist ein unvermeidlicher Bestandteil in Wechselstromnetzen und hat keinen direkten Nutzen, da sie keine Arbeit verrichten kann. Nur die Wirkleistung ist nutzbare Leistung – sie treibt Maschinen an, bringt Lampen zum Leuchten oder Heizstrahler zum Erhitzen. Blindleistung hingegen pendelt ständig im Stromnetz hin und her, ohne verbraucht zu werden. Dadurch belastet sie das Netz zusätzlich, denn alle Leitungen, Schalter, Transformatoren und sonstige Bauteile müssen für die zusätzliche Blindleistung ausgelegt sein.

Konkret bedeutet dies, dass diese Bauteile für die Scheinleistung dimensioniert werden müssen, die geometrische Summe aus Wirk- und Blindleistung. Da der Stromtransport über das Netz auch von der Scheinleistung abhängt, führen höhere Blindleistungen zu größeren ohmschen Verlusten und damit zu höheren Energieverlusten beim Transport. Ein hoher Blindleistungsanteil kann somit die Effizienz des gesamten Netzes beeinträchtigen und die Kosten für den Netzbetrieb erhöhen.

Entlastung der Stromnetze und Spannungsregelung

Zum Glück lässt sich eine vorhandene Phasenverschiebung aber kompensieren. Man braucht lediglich eine entsprechend gegenläufige Phasenverschiebung durch Kompensationsspulen oder Kompensationskondensatoren oder eben durch Wechselrichter. Damit verringern sich einerseits die Transportverluste, andererseits wird das öffentliche Stromnetz nur noch mit der Wirkleistung belastet. Die freiwerdenden Leitungsressourcen können damit für die Übertragung zusätzlicher Wirkleistung genutzt werden.

Die kapazitive oder induktive Phasenverschiebung hat aber noch einen anderen Effekt: sie erhöht oder vermindert die Spannung im Netz. So wird in Großkraftwerken die Energie schon mit einer kapazitiven Phasenverschiebung erzeugt, um den spannungssenkenden Einfluss der induktiven Freileitungen und Transformatoren auszugleichen. Für die Netzregelung ist die Kontrolle der Phasenverschiebung oder Blindleistung daher außerordentlich wichtig – das gilt nicht nur für Großkraftwerke, sondern auch für PV- und Speicheranlagen sowie Elektrolyseure in verschiedenen Spannungsebenen des Stromnetzes.

Aktuelle Anforderungen an die Bereitstellung von Blindleistung

Gemäß der BDEW-Mittelspannungsrichtlinie (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.), die 2010 in Kraft trat und mittlerweile durch technische Anschlussregeln ersetzt wurde, sind Netzbetreiber berechtigt, von dezentralen Erzeugungsanlagen die Einspeisung von induktiver oder kapazitiver Blindleistung mit einem Verschiebungsfaktor von mindestens 0,95 zu verlangen.

In der Praxis fordern jedoch viele Netzbetreiber, insbesondere in Deutschland, bereits heute höhere Anforderungen, um die Netzstabilität zu gewährleisten. So wird oft eine Blindleistungseinspeisung mit einem noch strengeren Verschiebungsfaktor von bis zu 0,90 an bestehenden Netzverknüpfungspunkten gefordert. Im Hoch- und Höchstspannungsnetz sind die Anforderungen noch detaillierter ausformuliert (VDE-AR-N 4120, VDE-AR-N 4130).

Diese Tendenz zeigt sich auch im Niederspannungsnetz. Die Niederspannungsrichtlinie (VDE-AR-N 4100, VDE-AR-N 4105), fordert ebenfalls die Bereitstellung von Blindleistung, um Spannungsschwankungen zu kompensieren und die Netzstabilität zu sichern.

Verschiedene Wege zur Bereitstellung von Blindleistung im Netzbetrieb

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie eine Erzeugungsanlage das Stromnetz unter normalen Betriebsbedingungen mit Blindleistung unterstützen kann. Eine gängige Methode besteht darin, dass der Wechselrichter die Blindleistung auf Basis von Messwerten an seinen eigenen Klemmen bereitstellt. In diesem Fall orientieren sich die Regelungsfunktionen meist an der eingespeisten Wirkleistung. Ein Beispiel dafür ist die cos(φ)-Funktion: Je mehr Wirkleistung der Wechselrichter einspeist, desto mehr Blindleistung stellt er ebenfalls bereit.

Eine andere Variante ist die Bereitstellung von Blindleistung am Netzverknüpfungspunkt (NVP), was typischerweise bei größeren Anlagen im Hochspannungsnetz gefordert wird. Hierbei misst ein zentraler Anlagenregler die Netzspannung auf Hochspannungsebene und steuert die Einspeisung oder Aufnahme von Blindleistung durch die Anlage – häufig über eine sogenannte Q(U)-Funktion, die innerhalb eines definierten Spannungstotbandes arbeitet. Der Regler gibt dabei Sollwerte an die Wechselrichter weiter, um die Spannung möglichst netznah zu stabilisieren.

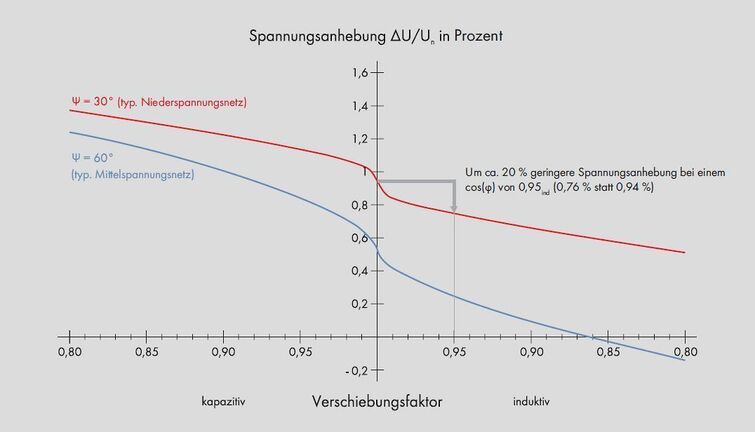

Hintergrund ist, dass die Einspeisung von Wirkleistung im Niederspannungsnetz oft zu Spannungsanhebungen führt, die die Netzstabilität gefährden kann (siehe Abb. 3). Um diese Spannungsanhebungen auszugleichen und die Spannung auf einem stabilen Niveau zu halten, ist eine Kompensation durch Blindleistung erforderlich. Diese Entwicklungen unterstreichen die wachsende Bedeutung von Blindleistung als wesentlicher Bestandteil moderner Netzregelung und Systemstabilität.

Im Falle von großen Spannungseinbrüchen oder Erhöhungen im Verbundnetz, beispielsweise bei einem Kurzschluss, wird ebenfalls gefordert das Netz mit Blindleistung zu stützen. In diesem Fall kann der Verschiebungsfaktor auch deutlich kleiner als 0,9 sein und richtet sich nach der Anforderung des Netzbetreibers. Hier spricht man vom sogenannten FRT-Verhalten. (FRT = Fault Ride Trough)

Neue Anforderungen für Blindleistung im deutschen Energiemarkt

Beschaffungskonzept für nicht-frequenzgebundene Systemdienstleistungen zur Bereitstellung von Blindleistung:

- Im Rahmen des neuen Beschaffungskonzepts müssen Anbieter von nicht-frequenzgebundenen Systemdienstleistungen bestimmte Vorgaben zur Bereitstellung von Blindleistung erfüllen, sofern sie am Markt für Blindleistung teilnehmen wollen.

- Dies beinhaltet Anforderungen an den Verschiebungsfaktor sowie die Bereitstellungskriterien für dezentrale Erzeugungsanlagen.

- Weitere Details finden Sie hier: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2023/BK6-23-072/BK6-23-072_beschluss.html

Grid Forming und Momentanreserve

- Die nächste Generation von Wechselrichtern, sogenannte netzbildende Wechselrichter, ermöglicht eine schnelle und kontinuierliche Spannungsregelung durch Bereitstellung von Blindleistung. Sie wirken dabei effektiv wie eine Spannungsquelle hinter einer Impedanz und tragen so wesentlich zur Netzstabilität bei – sowohl im Normalbetrieb als auch bei Netzstörungen.

- Die konkreten Anforderungen werden derzeit entwickelt und sind Gegenstand technischer Diskussionen sowie laufender Standardisierungsverfahren.

- Weitere Informationen finden Sie in den Veröffentlichungen des VDE FNN: Netzbildende Eigenschaften entscheidend für Systemstabilität

Anforderungen an Elektrolyseure:

- Elektrolyseanlagen müssen Mindestanforderungen an die Einspeisung und Regelung von Blindleistung erfüllen, um eine effiziente Integration in das öffentliche Stromnetz zu gewährleisten.

- Die Spezifikationen beinhalten u.a. Anforderungen zur Netzstabilität und zur reaktiven Leistungsfähigkeit der Anlagen.

- Weitere Informationen finden Sie hier: Anforderungen an Elektrolyseanlagen

Produkt- und Anlagenlösungen von SMA

Alle SMA Wechselrichter und Anlagenlösungen sind für die Bereitstellung und Regelung von Blindleistung ausgelegt. Darüber hinaus bietet SMA auch Gleichrichter für Elektrolyseure, die eine wichtige Rolle bei der Blindleistungskompensation und Netzintegration spielen. SMA bietet darüber hinaus auch Anlagenregler sowie umfassende Systemlösungen wie die MVPS (Medium Voltage Power Station), die auf die spezifischen Anforderungen der Blindleistungsausregelung und Netzstabilität ausgelegt sind.

Mit Sunny Design stellt SMA ein leistungsfähiges Planungstool zur Verfügung, das Fachleuten hilft, PV-Anlagen und Elektrolyseur-Systeme optimal auszulegen. Es ermöglicht die Simulation verschiedener Szenarien, um sicherzustellen, dass die Anlagen hinsichtlich Blindleistung und Netzintegration den Anforderungen entsprechen.

Zusätzlich unterstützt der Engineering Support von SMA mit maßgeschneiderter Beratung bei der Anlagenauslegung und der Erstellung von Simulationsmodellen.

PV-Wechselrichter von SMA sind in der Lage, Blindleistung sowohl tagsüber als auch nachts bereitzustellen (Q on demand). In der Nacht versorgen diese sich mit Strom aus dem Netz und können damit sicher die Blindleistung am Netzanschlusspunkt ausregeln, vorbehaltlich des akzeptierten Regelungskonzeptes durch den Netzbetreiber. Besonders interessant ist dieser Anwendungsfall beispielsweise für Industriebetriebe, die auch nachts produzieren.

So plant man mit Blindleistung

Bei der Planung von PV-, Speicher- und Elektrolyse-Anlagen ist es unerlässlich, die Blindleistung zu berücksichtigen. Dabei spielt der gewünschte oder geforderte Verschiebungsfaktor cos(φ) die entscheidende Rolle: Er bestimmt die Höhe der Scheinleistung und damit die zusätzlich benötigte Wechselrichter-Leistung.

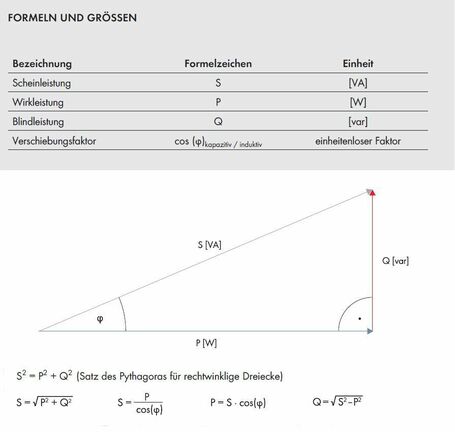

Zum Beispiel führt ein Verschiebungsfaktor von 0,95 zu einer Scheinleistung, die 105,26 Prozent der Wirkleistung entspricht. Für eine Wirkleistung von 100 kW bei diesem Verschiebungsfaktor wird daher ein Wechselrichter mit mindestens 105 kVA Nenn-Scheinleistung benötigt (siehe Abb. 2).

Es ist wichtig dabei zu beachten, dass die vom Wechselrichter aufgenommene Wirkleistung in voller Höhe erhalten bleibt. Die Blindleistung entsteht zusätzlich und muss im Wechselrichter berücksichtigt werden, was bedeutet, dass der Wechselrichter entsprechend größer dimensioniert sein muss. Für eine präzise Planung und Dimensionierung von Wechselrichtern unter Berücksichtigung der Blindleistung bietet die kostenlose SMA Planungssoftware „Sunny Design“ umfassende Funktionen zur Berechnung aller relevanten Blindleistungsanforderungen.

Mit Blindleistung Probleme lösen

In bestimmten Situationen kann die Einspeisung von Blindleistung für den Anlagenbetreiber von Vorteil sein: Denkbar ist, dass eine Anlage nur wenig Wirkleistung einspeisen kann, da die Netzspannung andernfalls die zulässigen Werte überschreite und die Wechselrichter sich vom Netz trennen. Vor allem bei der Einspeisung in das (überwiegend ohmsche) Niederspannungsnetz kann dieser Fall eintreten, denn hier wirkt sich auch die Wirkleistungseinspeisung merklich auf die Netzspannung aus.

Bei Anlagen unter 30 kWp Leistung ist dies zwar ein Problem des Netzbetreibers, der einen ausreichend dimensionierten Einspeisepunkt zur Verfügung stellen muss. Bei größeren Anlagen gilt jedoch, die gesamtwirtschaftlich günstigste Lösung zu finden – egal, ob auf Kosten des Anlagen- oder des Netzbetreibers.

Die Spannungshaltung über Einspeisung von Blindleistung ist hier unter Umständen die günstigste Alternative: Mit einer passenden Phasenverschiebung durch den Wechselrichter lässt sich die Spannungserhöhung am Netzanschlusspunkt unter Umständen so weit kompensieren, dass eine Verletzung der Kriterien sicher verhindert wird (siehe Abb. 3). Damit kann überflüssiger Netzausbau (zu Lasten des Netzbetreibers) oder die Wahl eines entfernteren Netzverknüpfungspunktes (zu Lasten des Anlagenbetreibers) vermieden werden.

Für die Blindleistungsabgabe muss zwar in zusätzliche Wechselrichter-Leistung investiert werden, sofern nicht auf Wirkleistung verzichtet werden soll. Trotzdem lohnt sich der Aufwand, wenn ansonsten deutlich weniger oder gar keine Wirkleistung eingespeist werden könnte oder ein anderer Netzverknüpfungspunkt gewählt werden müsste.

Fazit: Keine Angst vor der Blindleistung

Blindleistung ist weit mehr als nur ein unvermeidbares Nebenprodukt im Wechselstromnetz – sie ist ein aktiver und unverzichtbarer Bestandteil, der dazu beiträgt, das Stromnetz stabil, effizient und zukunftsfähig zu gestalten. Sie ermöglicht die optimale Integration erneuerbarer Energiequellen, moderner Speichertechnologien und Verbraucher wie Elektrolyseure in das bestehende Stromnetz.

Darüber hinaus eröffnet die Bereitstellung von Blindleistung neue Geschäftsmöglichkeiten für Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen und Batteriespeicher, indem sie zusätzliche Einnahmequellen schafft. Auf diese Weise trägt Blindleistung nicht nur zur Energiewende bei, sondern macht sie auch wirtschaftlich attraktiv.